“教育者要做的,并非修剪枝杈,而是营造多元生长的土壤”

“应当鼓励学生直面失败,从中汲取经验”

“隐性品质与价值观才是教育的根基所在,重中之重是将幸福设为教育的终极目标,并贯穿学生的一生”……

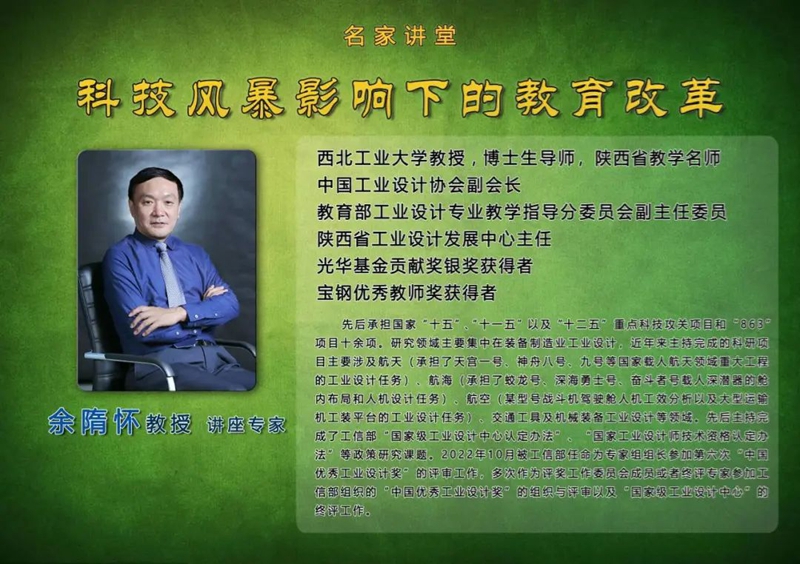

3月29日下午,西北工业大学余隋怀教授受邀为西安高新第一中学南校区教职工开展题为《科技风暴影响下的教育改革》专题讲座。讲座期间,余教授妙语连珠,抛出诸多深刻观点,在教师群体里激起层层涟漪,掀起一股教育理念革新的热潮。

余教授从国家教育改革顶层设计切入,强调新课改与“双减”政策的核心在于突破应试框架,转向思维能力与跨学科素养的培养。他提出,在人工智能时代,教师需从知识传授者转型为创新引导者,通过项目式学习、实践教学等方式激发学生创造力。

“创新者的素质并非与生俱来,而是源于教育生态的培育。”余教授援引哈佛大学Tony Wagner教授的研究,阐述创新人才培养的“三部曲”——从探索式玩耍中萌发兴趣,在持续实践中积淀激情,最终升华为终身追求的信念。他以DeepSeek通用大模型创始人和宇树科技创始人截然不同的成长路径为例,强调因材施教的重要性:“教育者要做的不是修剪枝杈,而是提供多元生长的土壤”。

针对教育如何突破传统约束,余教授提出以人工智能赋能教育,打破单一教学模式。他从美国Alpha School的设计思维课程讲入,倡导以学生为中心,培养发现与解决问题的能力。并引入“迭代思维”理念——通过快速行动、测试、调整,鼓励学生直面失败,汲取经验。谈及教育目的,余教授以“冰山理论”作喻:显性知识仅是冰山一角,隐性品质与价值观才是根基,最重要的是把幸福作为教育的终极目标并贯彻终身。他重提“钱学森之问”,强调科学与艺术结合的重要性,呼吁教育应注重德、艺、体、劳全面发展,余教授对这种感性素质的培养给出了两点答案:激发创造力,帮孩子应对不确定的未来;提升审美力,使之成为孩子心灵无声的滋养。

余教授还分享了他创新教育的实践案例,如中小学设计思维课标、秦始皇陵研学、“摔鸡蛋实验”等,强调以学生为主体,在实践过程中融入批判思维与知识学习。互动环节中,老师们畅谈心得,气氛热烈。政治组李莉老师提到,教师应注重在教学中培养学生发现美的能力;心理组杨明春老师则认为:作为教师,不仅要传授知识,更要培养能力;语文组高娜老师提到如何立足于本专业,提升教育教学水平。

在报告会最后,教务处韩志军主任对余隋怀教授的精彩报告致以由衷地感谢与深深地敬意,感谢教授为我们带来这样一场融合科技与艺术、充满创意与灵感的创新课堂。并以四个关键词作结:即教师在课堂教学中要注重变革、创造、感性思维和积极学习,每一位教职员工要积极拥抱科技发展带来的变化,让教育超越知识。

教育的幸福在于点燃火种,而非填满容器,这场历时两个半小时的思想碰撞在全体教职工热烈的掌声中落幕,走出报告厅的教师们仍在热烈讨论,春风化雨的智慧已悄然播撒。相信高新一中人定会将讲座精髓转化为教学实践,在科技与人文的交响中谱写育人新篇。