以“科技革命改变未来”为主题的第七届“华为杯”科技节系列活动之“承重结构创新设计”项目,要求高一年级以班为单位,选出4名同学,作为一个团队代表本班参赛。每组同学利用给定的木棒、热熔胶、胶水、绳子等器材制作出一座能够安全跨越峡谷的桥梁。在材料有限的情况下,桥梁需要能够承受一定的重量,且桥必须要足够长,能够跨越峡谷的距离,并且要各具特色。

在成宝森老师的悉心指导下,历经两个星期紧张的准备,终于在12月7日下午4:00迎来了最精彩、最扣人心弦的时刻——承重测试比赛。

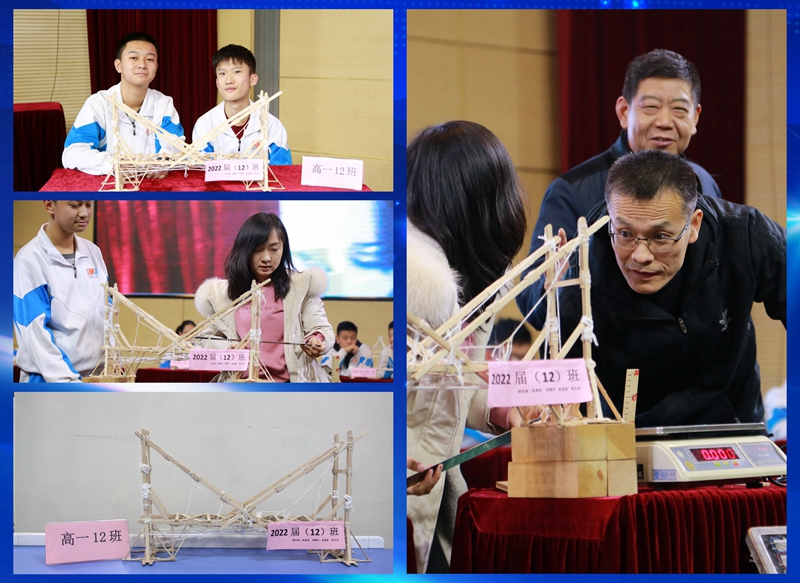

比赛开始前,一件件作品被摆上展示台。它们很多都富有创意,设计新颖。充分体现了高新侠的巧手匠心。这里的每一件杰作,都是团队合作与智慧的结晶。

比赛开始时,先由刘平老师代表吴俊友老师、孟均康老师、杨振迎老师、苏建林老师等评委宣读评判规则。随后,各团队抽签决定测试顺序。然后依次通过PPT介绍团队设计思路、制作过程、感悟与反思,并配合测量老师进行桥体测量以及承重测试。

测试的过程中,队员们在苏建林老师的帮助下小心操作,谨慎加码;他们专注细节,毫厘必争。无论是参赛队员还是观众席上的同学们,都紧张地盯着测试台。砝码一点点变多,桥面一点点下降,每一个微小的形变都牵动着所有人的心。有的桥突然垮塌,有的桥面下降5厘米······比赛过程在孟均康老师的解说中、在同学们的掌声与欢呼声中,一次次被推向高潮,木桥所承受的总重量不断被刷新。其中高一17班的总承重竟达到了78.8kg,满满一盒子砝码,每一片都记录了同学们两个星期的付出。

测试结束后,杨振迎老师公布比赛的结果:根据评判标准——能负载最重质量的最轻的桥是最佳设计(即桥所能承受荷载和桥的自重比值最大的桥),16班以承重效率268.33的成绩遥遥领先,获得了本次承重设计的一等奖;13班、17班获得二等奖;18班、15班、11班获得三等奖。

本次比赛,还同时评出了最佳工艺奖。获得最佳工艺一等奖的是12班;二等奖的是13班、18班;三等奖的是11班、15班、17班。

高新一中物理学科主任吴俊友老师在最后的点评中这样说道:

首先,我向参加这次大赛的同学们表示感谢,正是因为你们的努力,才有我们今天这么精彩的表演和表现。看到这些同学做的作品,无论是称重最多的,还是承重效率最高的,这个过程都太重要了。其次,我要感谢的是老师和全体同学们,没有你们的共同帮助,这些同学不可能做的这么好,因为他们所代表的是一个团队。

刚才看了这些同学的表现,想给大家提两个问题:

第一个问题,我们这场比赛是要评比总承重最多的,还是要评选单位质量承重最多的?对,要评出单位质量承重最多的。这就是我们经常讲的要审题。那么我们怎么想办法来减少桥的质量?减少它所用的材料?这就要求我们在设计上多一点智慧。

第二个问题,我们认真思考一下这些过程中用到了哪些高一物理知识?第一个应该是弹性限度。第二个是超重和失重。同学们放砝码的时候,要尽量地轻放,如果“哐当”一下放上去,木桥就容易断。第三个是力的合成与分解。我们怎么样利用力的分解,将重力的作用效果分散?哪个角度比较合适?第四个就是拉力和支持力的关系。希望同学们下去讲这些知识好好整理一下。

在观看同学们展示的这个过程中,我有几个感受想和大家一起分享:

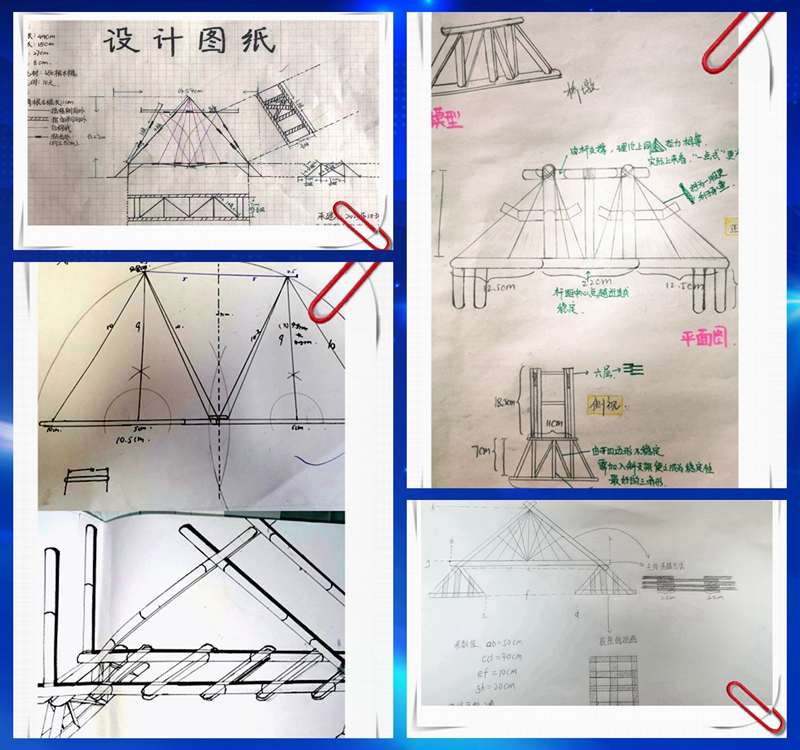

第一,是严谨的态度。我看到很多同学在制作画图的时候,都是非常严谨、认真地在计算,尝试到底哪一种方式能使桥的承受力最大。还有同学们黏胶、绑绳子、测量时的情景,都非常认真严谨。

第二,良好的素养。一个同学在讲解前后,都要给大家鞠躬,这就是品质。他的行为让我感受到高新一中学生的素养,一个细节就感动了我。还有一位同学在讲解过程中说:“这个桥就像我的孩子一样,它让我体会到了自己父母的不容易。”他的这一句话让我觉得他是真的用心在制做一个桥梁。一个人在用心感受一个东西的时候,会感受到它的很多文化。因为感受到自己作品的来之不易,进而联想到了父母平时对自己的那种爱。这些小事能够看到这位同学的素养。

第三,有效的沟通。有个同学讲到桥梁就是一个沟通的纽带,它能把两个地方沟通起来,同样人和人之间也需要架起一座沟通的桥梁,多些理解和包容,少些苛责和猜忌。

我们今天不仅仅是一个桥梁的比赛,更是一个文化的比赛,我们在这个比赛中,收获了友谊,收获了做人的方法,收获了一个技能。

近20年来,世界上最好的桥梁前十名中,我们国家有几座?五座!排名世界第一的就是港珠澳大桥,长55公里,耗资700亿人民币,这是一个举世瞩目的成绩。另外四座分别是:青岛的海湾大桥、杭州的杭州湾大桥、上海的东海大桥,还有舟山大桥。我国的桥梁建设已经取得了令世界瞩目的成绩,而中国未来的辉煌,需要在座的各位同学去创造!

2022届11班饶浩杰同学表示,"承重桥",顾名思义,就是要求在单位质量中达到更高的承重量。在最终的成果检验上,很多小组都露出了苦笑。在有限的时间里,设计,拼装,缠线,每一步都需小心谨慎,但条件有限。即使如此,他们还是面对了这次挑战。随着载重物的增加,他们的呼吸愈加急促,搬运的手不禁地颤抖。有时等桥还没变形5cm,桥面就不堪重任了;有时观众只是一个低头抬头,眼前的桥就没了踪影。但是也有十分优秀的作品赢得了大家的赞美。即使作品间有着瑕疵,同学们也都会在支持人宣布时拍出响亮的掌声。这是小组们努力拼搏的结晶。但是对于承重桥比赛,我们不只是看了场热闹,在吴主任的引导下,我们又从中看出许多问题,许多知识。这就如刘青松教授所道。"在生活中,要加个问号。"

1.比赛初期,小组内部精心策划、构思草图,进行承重结构的分析,每一个成功的桥梁都有团队共同的智慧和拼搏

2.团队的合作才能让构思变成现实

3.各团队进行PPT介绍,讲解设计思路、制作过程、感悟与反思

4.武蕾老师认真进行桥体测量以及承重测试

5.满满一盒子砝码

评委老师

评委老师

颁奖

点击查看精彩科技节感想